| Les

pages suivantes n'ont pas pour but de mésestimer monsieur Jean-Marie Dayot

ou les " Français au service de Gia-long ", loin de là, elles n'ont pour

objet que de rétablir la vérité historique. Pour bien cerner les faits

et gestes de J.M. Dayot, on trouvera dans ces pages les extraits des textes

le concernant qui sont tirés des livres ou des articles des personnalités

et des historiens français. Ces extraits sont sous forme " copier-coller

", si bien que les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire... y figurent

telles quelles.

Sur Wikipédia en langue

française sont retranscrits les " exploits " de monsieur Jean-Marie Dayot

au secours de Nguyên Anh [au mois de Mai 2016]:

" Jean

Baptiste Marie Dayot (1760-1809)2 était un officier de la Marine

française et un explorateur, (et non un aventurier) qui vint au service

de Nguyen Anh, futur empereur Gia Long d'Annam (aujourd'hui Viêt Nam).

Il est originaire

d'une famille de Bretagne dont une branche celle de Thomas Dayot s'est

fixée à l'Île-de-France (aujourd'hui île Maurice), et une autre celle

de Laurent Dayot est restée en Bretagne. Jean Marie, issue de cette dernière,

est né à Redon (et non pas à l'Île-de-France) le 25 juillet 1760.

Il devint Lieutenant

de vaisseau auxiliaire de la Marine royale3. Il rencontra Mgr

Pigneau de Béhaine à l'île Bourbon ou Pondichéry, et commanda un des

deux bateaux commerciaux qui accompagnaient Pigneau de Béhaine avec le

vaisseau La Méduse au Viêt Nam3

(1)

Il entra au service

de Nguyen Anh en 1790 au commandement d'une division composée de deux

vaisseaux européens appartenant au futur empereur (2). En juillet

1792, il menait une expédition pour Nguyen Anh, il coula cinq vaisseaux,

quatre-vingt-dix galères et environ cent bateaux plus petits des Tay Son.

Il fit débarquer à Qui Nhon des troupes qui y détruisirent les forts

avant de retourner au port de Can-Tru4(3). En 1793 fut

mise en place l'expédition annuelle (Giac mua) (4), alors que les

troupes terrestres commandées par Olivier de Puymanel allaient de nouveau

à Qui Nhon (5). Il captura soixante galères Tay Son3

et les provinces de Binh-Thuan et Phu-Yen furent conquises, même si la

ville de Qui Nhon ne l'était pas.

Jean-Marie Dayot

effectua également un travail hydrographique considérable, en relevant

les côtes vietnamiennes, dont les cartes étaient dessinées par son frère5

et un double était envoyé à Paris

(6). Il donna son nom à Port-Dayot (Van Phong).

En 1795, Jean-Marie

Dayot fut accusé injustement d'avoir échouer (sic) volontairement

le navire qu'il commandait. En effet, il n'était même pas à bord. (7)

Il fut condamné

pour négligence et mis à la cangue. Les interventions d'Olivier de Puymanel

et de l'évêque d'Adran mirent fin à ce supplice qui aura durer (sic)

néanmoins

4 jours.

Dégoûté d'avoir

été ainsi remercié pour ses immenses services rendus, il quitta la Cochinchine.

(8)

Jean-Marie Dayot

partit s'installer à Manille, d'où il commerçait avec le Mexique. Il

mourut en 1809 lors du naufrage de son bateau dans le golfe du Tonkin

(9). Son frère mourut à Macao en 1821.

Le gouvernement

français lui adressera un cercle astronomique en 1820 en reconnaissance

de ses services. L'amiral Rigault de Genouilly fit donner son nom à un

aviso de première classe de la Marine nationale (a), qui s'est

depuis perdu dans un naufrage lors d'un cyclone dans la baie de Tamatave,

le 22 février 1888 ".

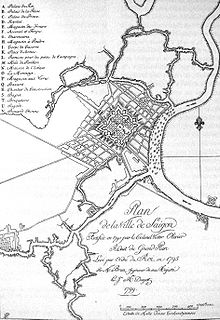

Carte de Saigon

par Jean-Marie Dayot (1795) (10)

A côté, il y a une

photo de Jean-Marie (assis) et Félix Dayot (debout) avec une notification

concernant Jean-Marie Dayot :

" Naissance

: 1760 Redon, France.

Décès : 1809 Golfe

du Tonkin * Royaume de France (11).

Allégeance : Vietnam

(12)

[figuré

comme tel au mois de Mai 2016, puis corrigé au mois de Décembre 2016,

par Allégeance : Royaume de France, Vietnam].

Grade : Grand amiral

de la flotte annamite et commandant des bâtiments français de l'Annam

(13).

Conflits : Bataille

de Qui Nhon (1792).

Distinctions : Marquis

de Tri Lüoc1 (14).

Autres fonctions : Délégué Impérial (Mandarin)1 (15).

Famille : Laurent

Dayot, son père. Le Comte d'Ayot, son frère. Thomas Dayot, son oncle.

"

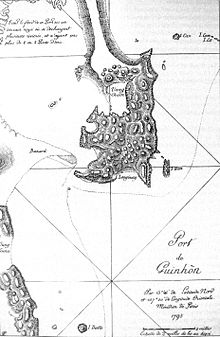

Au-dessous, figure

une carte du port de Qui Nhon marquée " Le port de Qui Nhon par

Jean-Marie Dayot (1795) ".

Et enfin, les notes

et références.

Notes et

références [modifier | modifier le code]

↑ a et b

Taboulet, p.249

↑

Salles, p. 199

↑ a,

b

et c Mantienne, p. 154

↑

Histoire militaire de l'Indochine française, dir. général Puypéroux,

Hanoï-Haiphong, imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, Exposition coloniale

internationale de Paris de 1931, p. 20

↑ Mantienne, p.

156

Bibliographie [modifier

| modifier le code]

Taboulet, Georges

1955 La Geste française en Indochine : 1615-1857.

Mantienne, Frédéric

1999 Monseigneur Pigneau de Béhaine, Éditions Églises d'Asie, 128 Rue

du Bac, Paris, (ISSN 1275-6865) (ISBN 2914402201)

Salles, André 2006

Un mandarin breton au service du roi de Cochinchine, Les Portes du Large

(ISBN 291461201X)

Demarriaux

Maurice 2004. la vie aventureuse de Victor Olivier de Puymanel, alias ông

Tin. L'Harmattan.

(a) : Croiseur

de 3e classe et non de 1ère classe, d'après Taboulet

dans La Geste Française en Indochine, tome 1, page 250.

Ce

sont des contre-vérités historiques, malheureusement elles sont répétées,

développées, amplifiées par certains historiens et auteurs coloniaux

français de cette époque ou d'après. Ces propos ont influencé la plupart

des historiens et auteurs vietnamiens qui les ont pris comme références

bibliographiques pour écrire leurs livres d'histoire ou leurs articles.

Des générations d'élèves et d'étudiants, y compris moi-même, ont

étudié ces " vérités historiques " erronées. Ceci est dû, peut-être,

au fait que Le Đại Nam Thực Lục Chanh Biên, 大南寔錄正編,

(Chroniques Véridiques du Dai Nam, ou Annales du Dai Nam, composées de

plus de 10 000 pages)* n'était pas bien connu par la plupart des historiens

vietnamiens, avant 1975. Cette oeuvre ne fut traduite en vietnamien qu'en

1978, par l'Institut des Sciences Sociales de Hanoi (Viện Khoa Học

Xã Hội Việt Nam, Hanoi), rééditée pour la 1ère fois,

en 2001 (plus de 6 000 pages, format A4, taille de police 10), comme d'autres

ouvrages historiques écrits en caractères chinois le furent en vietnamien

très récemment, tels Le Đại Nam Liệt Truyện 大南列傳

(Biographies du Dai Nam) en 1993, Le Khâm Định Đại Nam Hội

Điển Sự Lệ 欽定大南會典事例 (Protocoles Impériaux du

Dai Nam) en 1993...

*Le Đại

Nam Thực Lục Chánh Biên et les autres ouvrages historiques étaient

écrits en caractères chinois, parsemés, de temps à autre, de caractères

Nôm, caractères démotiques sino-vietnamiens [pour pouvoir prononcer

en vietnamien, par exemple le mot " gạo " (le riz) est noté par le caractère  ,

composé du caractère chinois " mễ/mǐ 米 " (riz) pour en donner le

sens et du caractère chinois " cáo/gào 吿 " (informer) pour en donner

le son " gạo " (le riz) en vietnamien], et de syntaxe grammaticale vietnamienne

[par exemple, les vietnamiens disent " nhà trắng " 家壯 (maison

blanche), les chinois disent " bạch ốc /bái wū " 白屋 (blanche

maison)]. ,

composé du caractère chinois " mễ/mǐ 米 " (riz) pour en donner le

sens et du caractère chinois " cáo/gào 吿 " (informer) pour en donner

le son " gạo " (le riz) en vietnamien], et de syntaxe grammaticale vietnamienne

[par exemple, les vietnamiens disent " nhà trắng " 家壯 (maison

blanche), les chinois disent " bạch ốc /bái wū " 白屋 (blanche

maison)].

Ces

chroniques nous donnent des faits véridiques de première main, élaborées

impartialement par des grands mandarins de renom et de grandes familles.

Beaucoup d'historiens français et du monde entier les consultent avec

intérêt. C'est ainsi, après plus de 200 ans, et pour la première fois,

que monsieur Nguyễn Quốc Trị, ancien directeur de l'Ecole Nationale

d'Administration de Saigon, a dénoncé ces duperies dans son livre Nguyễn

Văn Tường (1824-1886) và Cuộc chiến chống Đô Hộ Pháp của

nhà Nguyễn (Nguyên Van Tuong (1824-1886) et la Lutte contre la

Domination Française de la Dynastie des Nguyên), paru en 2013 à Maryland,

USA. Monsieur Nguyễn Quốc Trị a mis 12 années pour parcourir les

bibliothèques et archives des Etats Unis, d'Europe, surtout de France,

pour consulter plus de 400 documents, retraçant les événements de cette

période, en les analysant, en les comparant avec beaucoup de soin, pour

rédiger son œuvre. Par la suite madame Thụy Khuê, chercheuse en histoire

et en littérature vietnamiennes, habitant près de la Bibliothèque Nationale

de France à Paris, après avoir lu monsieur Nguyễn Quốc Trị, a continué

les recherches sur les " mérites " des Français, en publiant son livre

Khảo

sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long

(Examen des mérites des Français au service de l'empereur Gia Long),

édité au mois de septembre 2015, à Paris.

Depuis

la traduction en vietnamien des ouvrages historiques écrits en caractère

chinois, beaucoup d'intellectuels ont réécrit l'histoire du Vietnam,

sous formes d'articles publiés sur Internet, comme ceux des auteurs Nguyễn

Duy Chính, Triệu Minh Di, Võ Hương An, Nguyễn Văn Lục...

La

France glorieuse que j'aime et dont je fais partie, avec sa brillante culture

et ses illustres enfants de renom international, respectés du monde entier,

n'a pas besoin de ces contre-vérités historiques pour se valoriser.

Je

vais essayer de rétablir, point par point, dans la limite de ma connaissance,

la vérité des rubriques que j'ai notées ci-dessus, émanant des écrits

des personnalités et des historiens français, en me basant en grande

partie sur les recherches et les publications de Monsieur Nguyễn Quốc

Trị.

A

- Services rendus à Nguyên Anh.

I

- Grand Amiral.

Grand

amiral de la flotte annamite et commandant des bâtiments français de

l'Annam. Délégué Impérial (rubriques (13), (14) et (15) ci-dessus).

Lisons

monsieur Louis-Eugène Louvet dans son livre La Cochinchine Religieuse,

tome I, Editeur Ernest Leroux, Paris, 1885, Pièces justificatives,

pages 532-533 :

"

Diplôme

accordé par le Roi de Cochinchine à M. DAGOT (sic)(Dayot).

S.M.

s'étant fait rendre compte de la fidélité et du zèle du sieur Jean-Marie

Dagot

(sic)(Dayot), Français de nation, à procurer le bien de

son service, et faisant surtout une attention particulière à la bonne

volonté dont il a donné des preuves en venant de si loin s'offrir à

servir dans sa marine, Sa Majesté l'a jugé digne d'être choisi, et le

constitue, par ces présentes, capitaine de ses vaisseaux (a), lui

confiant, en même temps, le commandement en chef de la division de deux

de ses bâtiment, le Dong-naï, et le Prince de Cochinchine sous le titre

de Kham sai cai doi (b) quan chieu tau nhi chich tri Luoc hau. S.M.

espère que, quand le temps en sera venu, le dit sieur Jean-Marie Dagot

(sic)

(Dayot), en même temps qu'il se signalera par sa bravoure et son intelligence

à commander les vaisseaux qui lui seront confiés, ne se rendra pas moins

recommandable par sa sévérité à faire observer la discipline militaire.

S'il arrivait que, par sa faute, il ne répondît pas à ce qu'on attend

de lui, dans la place importante qu'il occupe, il mériterait d'être puni

selon toute la rigueur des lois.

Le

15e jour de la 5e lune de la 51e année

de Canh-Hung, (à Saïgon, le 27 juin 1790)

".

Louvet

prétendait que ce " diplôme " (ordonnance royale de nomination) était

traduit par Olivier de Puymanel, ce que je ne crois pas, car les lettres

d'Olivier étaient truffées de fautes d'orthographe et de grammaire [Voir

Léopold Cadière, Les Français au service de Gia-Long, Leur Correspondance,

BAVH, tome IV, 1926, pages 363 et suivantes].

Consciemment

ou inconsciemment, Louvet a traduit les deux mots Cai Đội (該隊) par

" capitaine de ses vaisseaux " en (a) ci-dessus, cette " erreur " a été

corrigée par le père Léopold Cadière, co-fondateur et rédacteur en

chef des Bulletins des Amis du Vieux Huê (BAVH), dans Les Français

au service de Gia-Long, Leurs Noms, Titres et Appellation annamites,BAVH,

tome I, 1920, page 166, en consultant les archives de l'archevêché de

Saigon. Cadière les traduisait par " commandant de compagnie ", mais Henri

Cosserat avait transformé les mots " capitaine de ses vaisseaux " par

" capitaine de vaisseau " (équivalent au grade de Colonel dans l'armée

de terre) [Voir Cosserat. Notes biographiques sur les Français

au service de Gia-Long,BAVH, tome III, 1917, page 179. Cai 該 : diriger

; Đội 隊 : équipe/compagnie (Hán Việt Từ Điển, Dictionnaire

Chinois Vietnamien. Đào Duy Anh)].

D'après

les Annales de Gia-Long (ou Chroniques Véridiques du Đại

Nam, époque de Gia Long, Đại Nam Thực Lục Chánh Biên,

Thế Tổ Cao Hoàng Đế 大南寔錄正編, 世祖高皇帝) du

4e mois de l'année Giap-Ty (mai 1804) ou la première réédition

2001, tome 1, pages de 545 à 548, les mandarins ou les militaires étaient

classés du 9e rang au 1er rang et pour chaque rang

(grade), il y avait la 1ère classe (chánh 正, principal)

et la 2e classe (tòng 從, auxiliaire) [18 grades en

tout]. Le Cai Đội était de l'ordre du 5e rang,

2e classe, équivalent au grade de Sous-Lieutenant dans l'armée

actuelle. En effet, sous Nguyên Anh, l'armée était composée de 5 corps

(du Centre, de Gauche, de Droite, de l'Arrière et de l'Avant), plus le

corps des Eléphants, le corps de la Cavalerie (buffles remplacés au fur

et à mesure par les chevaux) et de la Flotte de la Marine de guerre. L'unité

de base était le Ngũ (五) composé de 5 hommes ; le Thập (什) composé

de 2 Ngũ soit 10 hommes, commandé par un Đội Trưởng (隊長) ;

le Đội (隊) composé de 4 à 6 Thập, soit d'environ 50 hommes, commandé

par un Cai Đội (該隊), c'était le cas de monsieur Jean-Marie Dayot

[Annales

de Gia Long du 5e mois de l'année Canh-Tuât, 1790 ou 1ère

Réédition op.cit, tome 1, page 233]. Le Cai Đội (6e

rang, 1ère classe ou au mieux 5e rang, 2e

classe) était le chef d'une section composée d'environ 60 hommes, mais

pas le chef d'une compagnie composée d'environ 240 hommes [Voir

Grades

et Unités de l'Armée Française en 1914, sur Internet].

Le

vrai grade retrouvé par Cadière à l'archevêché de Saïgon et publié

dans BAVH [tome I, 1920, page 166], est : Khâm

Sai Cai Đội Trí Lược Hầu quản chiếu tàu nhị chích (en

démotique sino-vietnamien : 欽差該隊智略侯管照艚二隻), [Khâm

Sai : Délégué royal ; Cai Đội : Chef de Section ; Trí Lược Hầu

: Marquis Tri Luoc ; quản chiếu : responsable, commandant ; tàu :

bateau, vaisseau ; nhị chích : deux unités], Chef de

Section, délégué royal, Marquis Trí Lược, responsable de 2 navires

ou selon Cadière : Commandant de compagnie, délégué royal, Marquis

Tri Luoc, commandant de 2 navires. Les vietnamiens disent quản chiếu

管照, les chinois disent chiếu quản 照管 zhào guǎn (verbe : prendre

soin de / s'occuper de / veiller sur / se charger de) [Dictionnaire

Chinois Français. Chine-Nouvelle.com, sur Google].

Le caractère Tàu 艚 est du démotique sino-vietnamien, composé de 2

caractères chinois : Chu/zhòu 舟 = bateau, pour donner le sens, et Tào/cáo曹

= groupe / offices administratifs, pour donner le son Tàu (embarcation/navire/vaisseau)

en vietnamien.

Notons

aussi que le titre Khâm Sai (délégué royal ou impérial) en (b) ci-dessus,

était donné à toute personne qui agissait aux ordres directs du roi/empereur,

surtout si elle avait des relations avec les autorités étrangères :

c'était le cas de monsieur J.M. Dayot et des autres étrangers, car ils

parlaient, plus ou moins, les langues étrangères (le français, l'anglais,

l'espagnol, le portugais...) et étaient souvent envoyés à l'étranger

pour vendre les produits du pays en échange de l'achat de matériel militaire

(vaisseaux, canons, fusils, poudre...); et le titre Comte (Bá 伯) était

donné aux mandarins ou militaires méritants de rang inférieur du 6e

rang, 1ère classe.

Le

même jour, le 27 juin 1790, Nguyên Anh avait nommé 4 autres Français

qui étaient sous les ordres de J.M. Dayot, et leur avait donné un ordre

de mission. Il s'agissait de Philippe Vannier, Cai Đội Chấn Thanh

Hầu (Chef de Section, Marquis Chân Thanh), commandant du Dong-Naï

; Julien Girard de l'Isle Sellé, Cai Đội Long Hưng Hầu (Chef de

Section, Marquis Long Hưng), commandant du Prince de Cochinchine

; Jean-Baptiste Guillon, Phó Cai Đội Oai Dõng Hầu (Sous-Chef de

Section, Marquis Oai Dõng) ; Guillaume Guilloux, Phó Cai Đội Nhuệ

Tài Hầu (Sous-Chef de Section, Marquis Nhuệ Tài). Les deux derniers

faisaient partie de l'équipage de ces deux navires cités précédemment

[Louvet,

op.cit, pages 534 à 538].

Le

lecteur s'étonne de voir le titre de noblesse " Marquis " accordé tout

de suite aux Français de 6e rang, 1ère classe ou

au mieux 5e rang, 2e classe, dans la hiérarchie

du 9e au 1er rang, à leur nomination, alors que

le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères de Louis XVI, n'était que

Comte (Comte de Montmorin), ou le Comte Conway, Gouverneur Général des

établissements français en Inde et Gouverneur de l'Ile de France en 1789...

Le problème venait de la propagande politique : l'ennemi direct de Nguyên

Anh était les Tây Son qui distribuaient généreusement les grades Amiral

(Đô Đốc 都督), Grand Amiral (Đại Đô Đốc 大都督) et les

titres de noblesse à des pirates de mer chinois de la région, qui étaient

leurs alliés. Il s'agissait non seulement du titre de Marquis (Hầu 侯),

mais aussi de titres plus élevés comme Duc (Công 公), Roi (Vương

王) [Voir Murray, Dian H. Prirates Of The South China Coast

1790-1810. Calif.: Stanford University Press, 1987, pages 33 à 56;

et Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, 歷朝憲章類誌,

Chartes

de Gouvernance à travers les Dynasties de Phan Huy Chú, ouvrage compilé

de 1809 à 1819, traduit par l'Institut d'Histoire, Hanoï, 1960, 5e

Réédition en 2005, tome 1, page 610 ou page 631 sur Internet; et Việt

Thanh Chiến Dịch. Vai trò của Hải Phỉ trong chiến thắng

Kỷ Dậu, Campagne des Qīng au Vietnam. Rôle des Pirates de mer

dans la victoire de l'année 1789, Nguyễn Duy Chính, 02/2004, sur Internet],

comme Liang Kuei-Hsing/Ho/He (Lương Khuê Hiệp) a été élevé au

grade d'Amiral avec le titre Ho/He-Te Hou (Hiệp Đức Hầu 俠德侯,

Marquis Hiệp Đức) ou Mo Guan Fu 莫觀扶 (Mạc Quan Phù) a été

élevé au grade de Grand Amiral avec le titre de Dong-Hai Wang 東海王

(Đông Hải Vương, Roi Đông Hải, Roi de la Mer de l'Est)...

En

ces temps, les titres de noblesse existaient, par ordre décroissant, Vương

王 (Roi), Công 公 (Duc), Hầu 侯 (Marquis), Bá 伯 (Comte), Tử

子 (Vicomte), Nam 男 (Baron), et n'étaient pas héréditaires. Nguyên

Anh a reconnu lui-même, que pour concurrencer les Tây Son, il avait anobli

beaucoup de mandarins et officiers par le titre Hầu (Marquis), par contre

les titres Công 公 (Duc) (il y avait 3 classes : Quận Công 郡公,

Công 公, Quốc Công 國公 que l'on pourrait traduire en Duc de Région

(ou Duc de 3e classe, d'après Léopold Cadière), Duc (ou Duc

de 2e classe), et Duc de la Nation (ou Duc de 1ère

classe)) étaient anoblis avec un choix minutieux, pour des hauts faits

d'arme, ou de grands mérites, réservés aux grands mandarins ou aux officiers

supérieurs, c'est pourquoi, Nguyên Anh a changé le protocole d'anoblissement

en 1804 [Annales de Gia-Long, 4e mois de l'année

Giap-Ty (mai 1804), op.cit. ou tome 1, pages 545 à 548].

Sous les règnes des empereurs Minh Mạng, Thiệu Tri, Tự Đức, ces

titres de noblesse étaient accordés très rarement et seulement aux grands

mandarins et aux officiers supérieurs très méritants du 3e

rang et au-dessus. Comme par exemple le grand Général Nguyễn Tri Phương,

avec ses nombreux faits d'arme, et ses grands mérites, nommé au poste

de Ministre des Travaux Publics, 2e rang, 1ère classe,

a été anobli au titre de Tráng Liệt Tử, Vicomte Tráng Liệt [Chroniques

Véridiques du Đại Nam, tome 6, page 1163]. Au décès

de l'Empereur Thiệu Trị, il a été désigné comme Régent avec le

titre de Tráng Liệt Bá, Comte Tráng Liệt [Chroniques Véridiques

du Đại Nam, tome 7, page 39]. Le père Cadière disait

" les marquis semblent avoir pullulé sous Gia-Long

"

[Cadière.

BAVH,

op.cit., tome II 1922, page 169].

Ces

titres de noblesse accordés aux " Français au service de Gia Long " devraient

impressionner les historiens et auteurs coloniaux français, de là ils

ont déifié leurs faits et gestes.

Comme

il y avait beaucoup de personnes anoblies par les Tây Son et Nguyên Anh,

on procédait habituellement en prenant le prénom de la personne, suivi

d'un superlatif pour l'anoblir. Tous les prénoms vietnamiens ont un sens.

Les parents choisissent les beaux prénoms pour leurs enfants, comme Anh

英 (intelligent/talentueux/beauté), Dũng 勇 (courageux/brave/vaillant),

Huy 輝 (lumineux/beauté/charmant)... Trí 智 (intelligent/intellectuel)

était le prénom vietnamien de J.M. Dayot (Nguyễn Văn Trí 阮文智),

suivi du superlatif Lược 略 (stratagème/habile), Trí Lược Hầu

智略矦, le père Léopold Cadère le traduisait par " le marquis au

jugement rempli de prudence ". En réalité, le titre " Trí Lược Hầu

" n'avait rien d'extraordinaire.

Le

nom de famille Nguyên (Nguyễn) est très répandu au Viêt Nam, c'est

comme les Durand ou Dupont en France. On évalue à 40% le nombre de vietnamiens

portant ce nom. Par ailleurs le nom Nguyên donné à J.M. Dayot n'est

en aucune façon le nom de la famille impériale car il était interdit

d'usage au peuple. Ce nom impérial est Nguyễn-Phước/Phúc 阮福

(le caractère chinois 福 a 2 prononciations : Phúc au nord de Thanh

Hóa, et Phước au sud de Thanh Hoá, Thanh Hóa compris). " Nguyên

Anh " (Nguyễn Ánh) était le nom donné par les Français et a été

repris par un grand nombre d'historiens vietnamiens. Le vrai nom de Nguyên

Anh est Nguyễn-Phước Ánh 阮福映. Les noms des communes, districts,

provinces sont réservés uniquement pour anoblir les princes et princesses

de sang, par exemple, le prince de sang Nguyễn-Phước Hạo (frère

aîné de Nguyên Anh), mort au champ de bataille, a été anobli par titre

de Tương-Dương Quận Công (Duc de 3e classe du district

(huyện) Tương-Dương, un des 4 districts du grand district (phủ)

de Trà-Lân, de la province de Nghệ-An). Les historiens et les auteurs

coloniaux français ont gonflé le titre de noblesse de J.M. Dayot (et

des autres " Français au service de Gia Long ") pour l'élever au grade

de Grand Amiral...

Un

chef de section ou mieux un commandant de " compagnie ", soit, au mieux,

du 5e rang, 2e classe [9e grade parmi les

18 grades], n'aurait pas pu être le Grand Amiral de la flotte

! Même un officier supérieur responsable de 2 vaisseaux ne pourrait pas

l'être. Quel grade doit-on donner alors à un officier responsable d'une

dizaine ou d'une centaine de vaisseaux ? Le vrai Amiral de la flotte de

ce temps était Monsieur Nguyễn Văn Trương, Commandant en Chef de

tous les vaisseaux et embarcations de guerre des 5 corps d'armée (plus

de 1 000 unités), avec le grade de 2e rang, 1ère

classe, Giám Quân Trung Dinh, Chưởng Cơ, quản Thủy Binh 5

doanh, Inspecteur Général du corps d'armée du Centre, Général

responsable de la Marine de guerre des 5 corps d'armée [Annales

de Gia Long, page 287 et

Biliographies du Dai Nam, tome 2, page

137]. Il a été élevé au grade de

Chưởng Dinh Trung

Quân, Đại Tướng Quân, Général du corps d'armée du Centre

(1ère rang, 1ère classe), au mois de Juin 1801,

avec le titre de noblesse Quận Công (Duc de 3e rang) [Annales

de Gia Long, op.cit., page 410]. Il fut nommé Gouverneur

de Hanoï en 1803, et Gouverneur de Gia Định en 1805 [Biographies

du Dai Nam, tome 2, page 144]. Il est honoré au temple

des Associés de Droite du Thế Miếu (Temple pour honorer les Empereurs

défunts des Nguyễn, à Huê), avec le titre posthume : Tá Vận

Công Thần, Đặc Tấn Tráng Võ, Đại Tướng Quân, Đô Thống

Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Bảo, Đoan Hùng Quận Công, 佐運功臣

特進壯武 大將軍 都統府掌府事 太保 端雄郡公 (Serviteur

méritant, élevé par mesure exceptionnelle au titre de Redoutable Guerrier,

Généralissime, Chef d'Etat-Major Général, Précepteur du Prince héritier**,

Duc (du 3e rang) de Doan Hung), [Voir Léon

Sogny,

Les Associés de Gauche et de Droite au culte du Thê Miêu,

BAVH,

tome II, 1914, page 135].

**Thái Bảo太保

Grand Protecteur, Thái Tử Thái Phó 太子太傅 Précepteur du Prince

héritier.

II

- Les services rendus par Jean-Marie Dayot à Nguyên Anh.

Passons aux rubriques

(1) et (2) ci-dessus : Il devint Lieutenant de vaisseau auxiliaire de

la Marine royale3. Il rencontra Mgr Pigneau de Béhaine

à l'île Bourbon ou Pondichéry, et commanda un des deux bateaux commerciaux

qui accompagnaient Pigneau de Béhaine avec le vaisseau La Méduse au Viêt

Nam3.(1)

Il entra au service

de Nguyen Anh en 1790 au commandement d'une division composée de deux

vaisseaux européens appartenant au futur empereur (2).

Dans Les Français

en Cochinchine au XVIIIe Siècle : Mgr Pigneau de Béhaine Evêque d'Adran.

Pièces Justificatives, éditeur Augustin Challamel, 1891 Paris, page

201, Alexis Faure était assez vague sur le grade de monsieur J.M. Dayot**.

Son nom ne figurait sur aucun rôle d'équipage donnant les noms des marins

congédiés ou déserteurs, des 12 bâtiments de guerre qui, recensés

par Faure, fréquentaient les mers de l'Inde, du Viêtnam et de Chine à

cette époque. Faure avait écrit que J.M. Dayot fut Lieutenant de Vaisseau

Auxiliaire du cadre colonial (Pondichéry ?), mais il commanda les navires

de commerce. Nous savons bien que les officiers du cadre colonial et surtout

auxiliaires, avaient une formation assez sommaire, car il manquait de personnel.

Cette formation avait pour but d'encadrer les troupes indigènes. Les Seconds-Maîtres

ou les Maîtres auraient pu être nommés " officiers de Vaisseau " [Voir

Recueil

général des lois, décrets, ordonnances, etc: depuis le mois de Juin

1789 jusqu'au mois d'Août 1830. Odilon Barrot. Tome 6. Editeur : A

l'Administration du Journal des Notaires et des Avocats, rue Condé, n°

10, 1839, Paris, page 280]. Un officier ou mieux, un commandant

des petits caboteurs n'avait pas la formation nécessaire pour être Lieutenant

de Vaisseau. Soit, monsieur J.M. Dayot fut Lieutenant de Vaisseau auxiliaire

du cadre colonial (Pondichéry ?).

Je profite de cette

partie pour parler brièvement du cas des Officiers des navires de commerce

:

Pour la marine marchande

française, avant la formation des officiers polyvalents, les officiers

étaient divisés en 2 catégories, les " Officiers Pont " et les " Officiers

Machine ". A bord de navires de commerce de long courrier (Brevet de Capitaine

au Long Cours et Brevet d'Officier Mécanicien de 1ère Classe),

en principe, il y avait le Capitaine (à bord, on l'appelle Commandant),

le Capitaine en second (à bord, Capitaine. Il devait faire 3 heures de

quart par jour) et les 3 officiers : le 1er, le 2e

et le 3e Lieutenant (chacun devait faire 7 heures de quart par

jour); à la machine, il y avait le Chef Mécanicien, le Chef Mécanicien

en second (à bord, Second Mécanicien), le 3e Officier Mécanicien

et le 4e Officier Mécanicien (à bord, le 3e Mécanicien

et le 4e Mécanicien). Pour le Cabotage, les brevets des " Officiers

Pont " étaient le brevet de Capitaine de la Marine Marchande, le Brevet

de Chef de Quart et ceux des " Officiers Machines " étaient les brevets

d'Officier Mécanicien de 2e et de 3e Classe. Le

Capitaine et le Capitaine en second devaient faire les quarts, avec un

seul Lieutenant ou rarement avec 2 Lieutenants (1er et 2e

Lieutenant). C'était le cas de monsieur Laurent Barizy " employé sur

un vaisseau de transport comme 2e Lieutenant " [BAVH,

Tome 4, 1926, page 398]. [Note personnelle ou http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/hydrosup.html.

Réglementation

et sécurité maritime à bord des navires].

Lisons Maybon dans

La

Relation sur le Tonkin et la Cochinchine de M. de La Bissachère, missionnaire

français (1807), Librairie ancienne Honoré Champion, Paris, 1920,

page 27 :

" ... Jean-Marie

Dayot était d'origine bretonne... En 1786, commandant de la polacre (ou

polaque, petit bâtiment à deux mâts), l'Adélaïde, armée à l'Ile

de France pour aller prendre à Pointe-de-Galles et à Mascate du salpêtre

et des épices, il fut pris par des pirates mahrattes... ".

Les deux navires le

Dong-Naï

et le Prince de Cochinchine que Nguyên Anh lui avait confiés,

étaient des navires de commerce, ils étaient, peut-être, armés sommairement

de quelques canons, en prévision des pirates de mer.

En ce qui concerne

la rubrique (1) ci-dessus " ... commanda un des deux bateaux commerciaux

qui accompagnaient Pigneau de Béhaine avec le vaisseau La Méduse au Viêt

Nam ".

Lisons l'évêque Pigneau

de Béhaine [Voir Launay, Histoire de la mission de Cochinchine

1658-1823, Volume III, Documents historiques 1771-1823, Editeur C.

Douniol et Retaux, Paris, 1925, réédité par Les Indes Savantes en 2000,

page 210] :

" ...Le

roi, sa mère, sa femme, toute sa famille et, en un mot, toute la Cour,

ne savaient comment exprimer les sentiments de joie qu'ils ressentaient

de nous revoir. La seule chose qui a pu servir à tempérer cette joie

extrême, c'est que je sois arrivé avec une seule frégate, qui

devrait partir sur le champ pour se rendre à Manille... ".

Donc J.M. Dayot " ne

commanda pas un des deux bateaux commerciaux " pour " accompagner

" l'évêque Pigneau de Béhaine.

** : De même pour

Philippe Vannier et Julien Girard de l'Isle Sellé [Faure. Les Français

en Cochinchine... Op.cit., page 217]. Vannier disait lui-même qu'il

fut " employé de la Marine Militaire " [Salles, BAVH,

op.cit. tome II, 1935, page 143].

1)

La première mission confiée à monsieur J-M. Dayot et aux 4 autres Français

(Vannier, de l'Isle Sellé, Guillon, Guilloux) par l'ordonnance du 27/06/1790

:

" Il est

ordonné au sieur Jean-Marie Dagot (Dayot), capitaine des vaisseaux

de S.M.

(c'est le mot Cai Đội, Chef de Section. Voir l'explication

plus haut), commandant de la division de deux bâtiments le Dong-nai

et le Prince de cochinchine, et au mandarin Trung de remplir exactement

les articles suivants :

1e Ils

recevront à bord des vaisseaux ci-dessus 3,900 piculs de riz pour Macao,

où ils les vendront pour le mieux et d'un commun accord ;

2e Ils

permettront aux officiers mariniers, aux officiers de l'état-major et

aux matelots de toucher le reste des appointements qui leur reviennent,

pour huit mois, échus le premier juin dernier, qui montent à la somme

de 3,848 piastres. Quant aux appointements courants, ils seront payés

ici, à leur retour, sur le pied déjà convenu ;

3e Ils

remettront de plus aux commissaires des vivres des deux bâtiments, au

1er d'août prochain, la somme de 300 piastres par mois, pour

fournir à la subsistance des deux bâtiments, tant qu'ils seront en voyage

;

4e Ils

feront toute la diligence possible pour recouvrer à Macao l'argent des

5,000 pieds d'arecs, à 3 piastres le pied, qu'Antoine-Vincent de Rosa

doit à S.M. plus une ancienne dette du même 6,208 piastres ; plus l'argent

des 1,908 piculs d'arec, à 3 piastres le picul, que doit aussi à S.M.

son client Antoine Milner de Macao : toutes ces sommes réunies font ensemble

26,933 piastres et 4 condorins. De l'argent qu'ils pourront retirer, tant

des marchandises que de la dette, le capitaine Jean-Marie Dagot (Dayot)

tirera les 3,848 piastres moins un quan, dont il fera l'usage ci-dessus

et remettre le reste entre les mains du mandarin Trung, qui en prendra

soin.

Ils se rendront

ensuite à Manille, ou, après en avoir demandé la permission à M. le

gouverneur, ils caréneront les deux vaisseaux, les pourvoiront de voiles,

cordages et autres agrès nécessaires ; achèteront 500 piculs de soufre

et un chargement de riz qu'ils reporteront à Macao, où ils en feront

le même usage qu'auparavant. Avec l'argent qui restera, et dont ils tiendront

un compte exact, ils achèteront 1,000 pics de fer, 500 pics de clous de

toute grandeur, de bons fusils et des canons de 12 livres de balles et

au-delà.

Ils partiront de

Macao, de manière à pouvoir revenir ici, au plus tard vers le milieu

de janvier prochain. S'ils trouvaient un grand et bon vaisseau, muni de

toutes les choses nécessaires, et pouvant porter au moins 40 mille de

canjus, il leur est permis d'en donner jusqu'à 40,000 piastres, à condition

cependant que le dit vaisseau ne sera payé qu'en trois termes : 1e

10,000 piastres, argent comptant ; 2e 5,000 piculs de riz, au

retour du capitaine Dagot (Dayot)

ici

; 3e le reste de la somme, au mois de juin prochain.

Ils auront soin

de garder exactement tous les articles ci-dessus, et si par leur négligence

ou leur faute, ils viennent à y manquer, ils se rendront coupables d'une

grande faute.

Saïgon, le 15e

jour de la 5e lune de la 51e année de Canh-Hung

(27/06/1790).

(Sceau du Conseil.)[Louvet,

La

Cochinchine Religieuse, op.cit. pages 533, 534].

Cette mission fut correctement

exécutée, avec soin, par Jean-Marie Dayot.

2)

La deuxième mission fut confiée à Jean-Marie Dayot en 1792. Mais cette

fois-ci J.M. Dayot détourna les fonds.

Ce fut, à peu près,

la même mission que la première, mais cette fois-ci, J-M. Dayot commit

le méfait de détourner les fonds. Lisons la lettre de Labousse à M.

Letondal, procureur à la Mission de Macao, le 17 juin 1792, dans Histoire

de la mission de la Cochinchine 1658-1823, Volume III, Documents historiques

1771-1823, op.cit., de monsieur Adrien-Charles Launay, page 296:

" ... Le

malheureux voyage de M. Dayot à Macao et à Manille et ses comptes

exorbitants ayant dégouté le roi, pour ne rien dire de plus, ce prince,

dans un moment de mauvaise humeur, fit dire aux matelots qui demandaient

tous à s'en aller qu'il leur en donnait la liberté, non seulement à

eux, mais aussi à tous leurs officiers. Ceux-ci n'ont pas attendu que

le roi les congédiât : ils ont demandé la permission de s'en retourner

et ils l'ont obtenue... "

Et la lettre de Labousse

à M. Boiret du 20 juin 1792 [Launay, Histoire de la mission

de la Cochinchine

op.cit., page 296] :

" ... Le

départ de tous nos Messieurs français qui ont demandé et obtenu la permission

de s'en retourner, a eu grande partie déterminé Sa Grandeur (Pigneau

de Béhaine) à solliciter de nouveau l'agrément du prince pour se

retirer. Le roi le lui a accordé ; mais il n'a pas tardé à s'en repentir

et a changé d'avis... "

Depuis son retour en Cochinchine

au mois de juillet 1789, l'évêque d'Adran se trouva dans une situation

difficile :

Il a essuyé un échec

dans la mission de secours en France. Il était le père spirituel d'une

bande d'aventuriers français indisciplinés (leur incontinence et leurs

désordres) [Launay, op.cit, page 209 et Cadière, BAVH,

IV, 1926, op.cit., page 365] qui agaçaient les autorités

locales. Sa volonté était de se mêler de plus en plus aux affaires politiques

et militaires que Nguyên Anh refusait. A un moment il a proposé d'attaquer

tout de suite les Tây Son, pour permettre à ses missionnaires d'exercer

librement leur " mission " sur un territoire conquis par ces derniers.

Enfin et surtout ce qui incitait l'évêque d'Adran à s'en aller, c'était

la nouvelle que Quang Trung (le 2e empereur des Tây Sơn, empereur du

nord de l'Annam et du Tonkin) [Maybon, op. cit. Manifeste de

Quang-Trung, Roy de la Haute-Cochinchine et du Tonkin à tous les Mandarins,

Soldats et Peuple des Provinces de Quang-Gai (Quảng Ngãi/Nghiã)

et

de Quin-Hone

(Quy Nhơn), le 27 août 1792, tiré des Nouvelles

des Missions Etrangères de 1802, traduction faite par M. de la Bissachère,

pages 173 à 176] s'apprêtait à attaquer la Cochinchine

via le Laos et le Cambodge, car il voulait éviter Quang Trung pour pouvoir

revenir en Cochinchine, en cas de défaite de Nguyên Anh; il pensait aussi

que s'il ne partait pas, Quang Trung ne lui pardonnerait pas, ni à lui,

ni à ses protégés " Français au service de Gia long ". Quang Trung

mourut subitement au mois de septembre 1792.

En ce qui concerne

les français, ils ont été priés de quitter le territoire à cause de

leurs actes et faits qui n'étaient pas convenables. Ils n'étaient pas

contents de leurs soldes, même payés 3 fois plus que leurs collègues

vietnamiens (150 piastres/mois contre 50 piastre/mois ; même pour le riz)

[Maybon,

La

Relation sur le Tonkin...op.cit. page 95], et de surcroit,

ils pouvaient utiliser des navires qui leur avaient été confiés pour

faire le commerce à leur compte [Voir Léopold Cadière,

Les

Français au service de Gia-Long, Leur Correspondance, lettres de Barizy,

Chaigneau..., BAVH, tome IV, 1926, pages 363 et suivantes],

car ils voulaient faire fortune immédiatement. Et enfin, avec la nouvelle

de l'attaque de Quang Trung, ils ne voulaient pas mourir pour une bataille

qui ne les concernait pas.

Mais les problèmes

militaires étaient très tendus. Les Tây Sơn avaient les pirates de

mer chinois et les minorités montagnardes pour alliés [Voir Murray,

Dian H. Prirates Of The South China Coast 1790-1810, op.cit., etNguyễn

Duy Chính, Việt Thanh Chiến Dịch (Campagne des Qing au Vietnam

1788-1789), op.cit.]. Dans ces conditions, pour faire bonne

mesure, Nguyên Anh devrait se montrer que lui aussi, avait des Européens

comme alliés, même s'il n'avait qu'une poignée de ces aventuriers, pour

soutenir le moral du peuple de la Cochinchine, car ce dernier avait peur

de la brutalité des Tây Son. En effet, avec leurs alliés, ils avaient

massacré plus de 10 000 civils dont une grande partie était d'origine

chinoise, au mois de mai 1782, lors de leur attaque de Gia Dinh au mois

d'avril de la même année [Voir Annales de Gia long, op.cit.,

tome 1, page 188]. C'était de la propagande militaire et

c'était une faute politique grave de laisser partir tous les français,

surtout leur père spirituel, l'évêque Pigneau de Béhaine ; Nguyên

Anh dut se réconcilier avec l'évêque et ferma les yeux sur le détournement

des fonds de J.M. Dayot, mais au lieu de l'envoyer à l'étranger pour

faire le commerce, Nguyên Anh lui ordonna avec les 4 autres français

précités, sous ses ordres, d'utiliser ces deux navires, à des fins de

ravitaillement pour les différentes campagnes.

3)

Mission de ravitaillement.

Lisons Georges Taboulet

dans La Geste (Quelle Arrogance !) Française en Indochine.

Editeur Adrien-Maisonneuve. 1955, Paris, page 250, 251 :

... " Employé

dans la marine du Roi et commandant les vaisseaux européens (il s'était

vanté, car en vérité, il ne fut responsable que 2 navires, le Dong Naï

et le Prince de Cochinchine) qui faisaient la principale force de son

armée, j'étais obligé de sortir toutes les campagnes, qui duraient ordinairement

de mai à octobre. Cinq ans de suite j'ai parcouru la côte, du Nord au

Sud et du Sud au Nord, avec l'armée. La quantité si nombreuse

de bateaux qui étaient avec l'armée à sa suite, pour lui porter les

vivres nécessaires et ceux de l'armée de terre, qui suivait ordinairement

le long de la côte, nous obligeait à mouiller tous les soirs, pour rassembler

un convoi souvent de plus de mille voiles. Nous étions aussi obligés

de séjourner parfois plusieurs jours de suite dans le même endroit,pour

attendre l'armée de terre et lui distribuer des vivres... " (Mémoire

sur la côte et les ports de Cochinchine par M. Dayot, mandarin à la Cour

de Cochinchine, pendant les années 1791-1792-1793-1794 et 1795. Archives

du Ministère de la Marine... daté de Macao le 1/11/1807).

Comme J.M. Dayot était

affecté au service du ravitaillement, il ne pouvait pas participer directement

à la bataille de Thị Nại, au mois de Juillet 1792 (rubriques (3) et

(5) ci-dessus) et surtout ce fut une " opération éclair " qui ne dura

que 10 jours [Annales de Gia Long, tome 1, page 258]

et les troupes furent très bien équipées de vivres et de munitions pour

une dizaine de jours. De plus, Nguyên Anh n'avait pas désigné de grands

mandarins pour s'occuper du ravitaillement [Annales de Gia Long,

1ère réédition 2001, op.cit., tome 1, page 258],

comme pour les campagnes de Quy Nhơn, de Juin à Octobre 1793 et de Diên

Khánh de Juin à Septembre 1794 [Annales de Gia Long, tome

1, op.cit., pages 263 et 277].

Le nom de J.M. Dayot

n'est pas cité dans les Annales de Gia Long retraçant les batailles

de Thị Nại au mois de Juillet 1792, et de Quy Nhơn durant les mois

de Juin à Octobre 1793. Les Chroniques Véridiques du Đại Nam retracent

presque tous les faits historiques, mais très sommairement. Pour chaque

fait, en moyenne, il y a une quinzaine de caractères, en écriture démotique

sino-vietnamienne. Le nom (ou plutôt le prénom, car on ne connaît pas

le vrai nom de famille) du français Manuel ou Emmanuel (Mạn Hòe en

vietnamien et 幔槐 en écriture démotique sino-vietnamienne) est écrit

dans les Annales de Gia Long [Edition 2001, op.cit., tome

1, page 188], retraçant la bataille de Ngã Bảy, au mois

d'Avril 1782. Manuel fut élevé au grade Khâm Sai Cai Cơ An-Hòa Hầu

欽差該奇安和, 3e rang, 1ère classe, équivalent

au grade de Colonel d'aujourd'hui (traduit par le père Léopold Cadière,

BAVH,

tome I, 1920, page 174 comme Commandant de régiment, Délégué Impérial,

Marquis de An-Hoa) et est mort sur le champ de bataille. Sa tablette funéraire

a été honorée au temple Hiển Trung (Glorieux Fidèles Sujets/Sujets

Fidèles de Renom) à Saïgon, il a été élevé à titre posthume au

grade de Chưởng Vệ 掌衞, 2e rang, 2e classe,

équivalent au grade de Général de Brigade d'aujourd'hui.

La première bataille

de Quy Nhon se passa en 1793 et dura de Juin à Octobre 1793. Si J.M. Dayot

avait participé à bataille, il aurait été dans le service de ravitaillement,

sous l'autorité du Hộ Bộ Phan Thiên Phước et du Tham Tri Nguyễn

Đức Chí (Hộ Bộ : Ministre des Finances, 2e rang, 1ère

classe ; Tham Tri : Secrétaires d'État, 2e rang, 2e

classe) [Annales de Gia Long, op.cit., tome 1, page 263].

Le ravitaillement des vivres et des munitions de la Bataille de Diên Khánh

de Juin à Septembre 1794, fut confié aux Hộ Bộ Trần Đức Khoan,

Tham Tri Nguyễn Văn Mỹ [Annales de Gia Long, op.cit.,

tome 1, page 277].

La bataille de Thị

Nại au mois de Juillet 1792 a été confiée aux généraux Nguyễn

Văn Thành, commandant du vaisseau Long Phi (Le Dragon-Volant,) Phạm

Văn Nhơn, Nguyễn Văn Trương, commandant du vaisseau Phượng Phi

(Le Phénix-Volant) et l'amiral Nguyễn Kế Nhuận. Par cette “ opération

éclair ” 5 vaisseaux, 70 galères des Tây Son furent coulés et 3 vaisseaux

des Tề Ngôi (Tề Ngôi hải phỉ 齊 桅 海 匪, pirates de mer

chinois) furent capturés [Annales de Gia Long, 1ère

réédition, tome 1, op.cit., page 258]. Maybon reprochait

aux Annales de Gia Long de n'avoir pas parlé des Français participant

à cette campagne. Mais comme en réalité ils n'avaient en aucune façon

pris part à cette opération, comment les

Annales de Gia Long pouvaient-elles

faire mention de la présence des Français dans cette action militaire

? Un désir, une ambition, un rêve caressé par Maybon que toutes victoires

militaires de Nguyên Anh soient dues aux Français.

Les vaisseaux Long Phi (Le Dragon-Volant), Phượng Phi

(Le Phénix-Volant), Bằng Phi (L'Aigle-Volant) furent sous le commandement

des Français Jean-Baptiste Chaigneau, Philippe Vannier et Godefroy de

Forçanz, seulement au début de 1800 [Annales du Dai Nam, tome

1, page 368], ils avaient participé à la campagne de Thị

Nại au mois de mars 1801, sous les ordres de Nguyễn Văn Trương [Annales

du Dai Nam, tome 1, page 392], mais ils ne participèrent

pas directement à la bataille, ils avaient pour mission de protéger le

centre de commandement où siégea Nguyên Anh, et d'escorter des bâtiments

participant à l'opération, mais à la fin, Nguyên Anh les retint pour

protéger le poste de commandement, comme l'avait précisé Léopold Cadière

[Documents Relatif à l'époque de Gia-Long, Bulletin de l'Ecole

française d'Extrême-Orient, BEFEO, page 46] :

... " Les

officiers français, MM. Chaigneau, Vannier et de Forçanz, qui commandent

les trois vaisseaux, le Dragon, le Phénix et l'Aigle, furent de cette

expédition. Ils accompagnèrent le Roi chacun avec un bateau bien armé,

et ce fut eux qu'il chargea de faire entrer toutes les galères. Mais il

les retint pour sa garde pendant qu'on se battait. "...

Les historiens et les

auteurs coloniaux français ne font mention que des trois vaisseaux le

Dragon-Volant, le Phénix-Volant et l'Aigle-Volant, car ils furent commandés

par les Français (à partir du début de 1800), et passent sous silence

la présence dans les campagnes d'autres vaisseaux non commandés par les

Français.

Notons aussi que

les vaisseaux

Phượng Phi (Le Phénix-Volant), et Bằng Phi (L'Aigle-Volant),

armés d'une vingtaine de canons avaient été construits ou achetés par

Nguyên Anh et commandés par les Vietnamiens, avant le 09/04/1785, date

où il se réfugia au Xiam (Thailand), donc bien avant l'arrivée des Français

[Annales

de Gia Long, op.cit., tome 1, page 199].

Voici quelques vaisseaux

" cuivrés " (terme donné par le père Cadière) que possédait Nguyên

Anh avant 1785 : Phượng Phi, Bằng Phi, Hùng Trì (L'ours-Poursuivant),

Chính Nghi (Le Majestueux), et d'autres, après 1785 : Long Phi, Long

Ngự (Le Dragon-Royal), Long Hưng (Le Dragon-Surgissant), Long Thượng

(Le Dragon-Eminent), Long Đại (Le Grand-Dragon), Long Nhất (Le Premier-Dragon),

Long Nhị (Le Deuxième-Dragon), Long Tam (Le Troisième-Dragon), Phượng

Đại (Le Grand-Phénix), Phượng Nhị, Hồng Đại (La Grand'Oie),

Hồng Nhị, Hồng Tam, Loan Đại (Le Grand-Phénix-Femelle), Loan

Nhất, Loan Nhị, Bằng Đại (Le Grand-Aigle), Bằng Nhất, Bằng

Nhị, Bằng Tam...[Chroniques Véridiques, tome 1, pages

de 182 à 199].

D'ailleurs, d'après

le père Léopold Cadière dans Documents relatifs à l'époque de Gia-Long,

BEFEO, op.cit., page 73, note 1, on lit :

" ... Les

services que les frères Dayot ont rendus au Roi de Cochinchine paraissent

avoir été d'ordre purement commercial. Les Archives du Séminaire de

Paris, vol. 312, renferment un bon nombre de lettres d'eux [signées

souvent J. M. et Félix Dayot], mais ce ne sont que de courts

billets traitant d'affaires d'argent... "

Le " Giac mua (guerre

des saisons) " (rubrique (4) ci-dessus) est le " Gió Mùa (la Mousson),

connu depuis très longtemps par les vietnamiens pour faire du commerce

et faire la guerre, ils n'avaient pas besoin de monsieur Dayot pour leur

apprendre ce phénomène naturel.

La Mousson est un vent

provenant du Nord-Est soufflant de Décembre jusqu'à Avril et venant du

Sud-Est, sévissant de Juin à Octobre. Les Tây Son, et Nguyên Anh avaient

utilisé ce phénomène naturel pour planifier leurs campagnes d'invasion,

comme les attaques de Gia Định des Tây Son en 1777 au mois de Février,

en 1782 au mois d'Avril, en 1783 au mois de Février, en 1785 au mois de

Février... et Nguyên Anh, pour les campagnes de Thị Nại, Quy Nhơn,

Phú Xuân, en 1792 au mois de Juillet, en 1793 au mois de Juin, et en

1801 au mois de Juin.

4)

J.M. Dayot a fait sombrer son navire et fuit vers Macao (rubrique (7) ci-dessus).

Juste avant le plan

de Nguyên Anh d'aller porter secours à la citadelle de Diên Khánh,

au mois d'avril 1795, encerclée par les Tây Sơn depuis le mois de février

1795, le vaisseau, sous la responsabilité de monsieur J.M. Dayot s'échoua.

Il fut arrêté et emprisonné, en attendant le jugement de la Cour.

Lisons la lettre du

père Lavoué à monsieur Letondal, procureur des Missions Etrangères

à Macao, le 27 avril 1795 [Launay, Histoire de la mission de

Cochinchine, op.cit., page 302] :

... " Le

roi venait de s'emporter contre les Européens qui sont à son service,

et en avait fait emprisonner deux : M. Dayot et son premier maître, dont

le vaisseau venait d'échouer et s'était beaucoup endommagé ; on avait

apporté au prince qu'il ne pourrait plus s'en servir, ce qu'il avait tellement

courroucé qu'il se permit, dans de premier mouvement de colère, plusieurs

paroles malséantes contre les Européens ; il s'en est repenti après

et s'en repent encore vraisemblablement, car depuis ce moment ses affaires

vont toujours de mal en pis. (?) "...

La fuite de J.M. Dayot

qui s'était accomplie, très probablement, avec la complicité de quelques

français, a été relatée dans la lettre du père Le Labousse à M. Letondal,

le 22 juin 1795 [Cadière. Documents relatifs à l'époque de

Gia Long,Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 12,

1912, page 35] :

..." Le

Roi [Gia-long] voilà en une bien mauvaise passe .... Voilà tous les Européens

qui s'en vont. J'ai peur que ce ne soit là notre avant-garde.... Monseigneur

[d'Adran]

a un bon bateau tout préparé....

Vous allez voir

arriver à Macao M. Olivier [Olivier de Puymanel]avec

M. Dayot, qui doit s'enfuir de son vaisseau, quand il sera rendu au port

Saint-Jacques. Cette fuite coûtera probablement bien cher au service du

Roi.

Sur le vaisseau

de M. Olivier se trouve M. Chaigneau, de mon pays. Je vous le recommande

: c'est un bien digne jeune homme, qui, par son honnêteté, sa douceur,

sa religion, nous a beaucoup édifiés; il fait honneur à l'éducation

qu'il a reçue. Il part avec nos regrets. Vous l'aurez bientôt connu.

Cultivez cette plante, qui promet de si bons fruits. Je désire beaucoup

qu'il puisse trouver à Macao une occasion pour repasser en France, de

peur qu'en naviguant longtemps, sa vertu ne fasse enfin un triste naufrage

comme celle de tant d'autres " ...

Monsieur Olivier de Puymanel,

volontaire 2e classe, déserteur de la Dryade le 19/09/1788,

à Poulo Condor [Voir Les Français en Cochinchine au XVIIIe

Siècle : Mgr Pigneau de Béhaine Evêque d'Adran de Alexis Faure. Pièces

Justificatives. Editeur Augustin Challamel, 1891 Paris, page 242],

se trouvait avec l'évêque Pigneau de Béhaine et le prince héritier

Nguyễn-Phước Cảnh de retour de France pour la Cochinchine, sur le

même navire, la Dryade, qui quitta Lorient le 27/12/1787. Il avait

appris sommairement l'artillerie avec une équipe d'artillerie embarquée

sur la même frégate. Il déserta à Poulon Condor le 19/09/1788, puis

fut recueilli par le père Hồ Văn Nghị, un proche de l'évêque d'Adran,

qui le présenta à Nguyên Anh au début de 1789. Il fut nommé Cai Đội

et probablement anobli au titre de Tín ... Hầu (Marquis de Tin ... (son

titre de noblesse ne figure sur aucun document. Tín était son prénom

en vietnamien). Il était chargé de poser des canons dans les ports et

sur les vaisseaux de guerre. Ensuite, il a été affecté au service permanent

d'arrière des troupes Thần Sách. Il a servi dans l'artillerie des différentes

campagnes, dans les ateliers de munition, dans le commerce avec les pays

voisins pour l'achat des équipements militaires. Il fut élevé au grade

de Vệ Úy (3e rang, 1ère classe) au mois de juillet

1792, équivalent du grade de Colonel actuel [Voir Cadière, BAVH,

tome I, 1920, page 168], il servait sous les ordres des généraux

de Corps d'Armée Tôn Thất Hội, commandant du corps d'armée de front

(1er rang, 1ère classe), Võ Tánh, commandant du

corps d'armée d'arrière-garde (1er rang, 1ère

classe), Nguyễn Huỳnh Đức, commandant du corps d'armée de droite

(1er rang, 1ère classe) et Nguyễn Văn Thành,

commandant du corps d'armée d'avant-garde (1er rang, 1ère

classe) [Voir

Annales de Gia long, tome 1, op.cit., pages

257, 258]. Olivier était " au service de Nguyên Anh " jusqu'en

1799 (10 ans) et décéda de la dysenterie le 23/3/1799 à l'âge de 31

ans à Malacca, lors d'une mission à Singapour pour l'achat d'armes [Voir

Faure.

Les Français en Cochinchine... op.cit., page 200].

C'était Olivier de Puymanel qui avait sauvé J.M. Dayot au large du Cap

Saint Jacques lors d'une mission à Macao.

5)

J.M. Dayot était un espion à la solde des Anglais à l'encontre de Nguyên

Anh.

Dans Cadière, Documents

relatifs à l'époque de Gia-Long, page 58, note 1 [Bulletin

de l'Ecole française d'Extrême-Orient, op.cit.,], on

lit :

" Dayot

devint bientôt odieux à Gia-long, auquel on rapporta qu'il était un

agent des Anglais. C'est ce que nous apprend une lettre de M. Audemar,

missionnaire en basse Cochinchine, adressée, la 6 juin 1808, au procureur

des Missions Etrangères à Macao [Archives M-E, 801, p.

1253] ".

6)

Installation à Manille.

Après la fuite vers

Macao, monsieur J.M. Dayot et son frère, Félix s'étaient établis à

Manille, occupée par les Espagnols, pour faire le commerce à leur compte.

7)

Mission ordonnée par la Gouverneur de Manille au Vietnam.

Manille était un bon

client et un des fournisseurs des matériels de guerre de Nguyên Anh.

En 1804, elle fut rongée par une grande famine, et le gouverneur espagnol

de Manille envoya J.M. Dayot au Vietnam pour acheter du riz. Comme il y

avait de très bonnes relations entre les 2 pays, Nguyên Anh dut encore

fermer les yeux sur la présence de Dayot sur son territoire. Au mois d'avril

1804 (3e Lune), les Annales de Gia Long, tome 1, op.cit.,

page 540, précisent :

" Lữ

Tống bị đói, xin đong gạo ở Gia Định. Lưu trấn thần

không muốn bán, đem việc tâu lên. Vua nói rằng : "Bờ cõi

dù khác nhau, nhưng lấy lòng chung mà thương nhau, sao nỡ không

ngó đến". Bán cho 50 vạn cân gạo. "

(Lữ Tống (Manille)

accablée par la famine a sollicité la vente de riz à Gia Định. Son

gouverneur a refusé et adressé son rapport à la Cour. Le roi répondit

:

- Bien que nos pays

soient différents, ayons en commun le coeur d'aimer nos semblables. Comment

peut-on rester insensible à ce fléau ?

Il décréta la

vente de 500 000 " cân " de riz (à Manille). [Traduit

par moi-même. Un cân est environ de 600 g, soit au total, plus de 300

tonnes.].

Lisons aussi la lettre

de l'évêque La Bartette à M. Foulon, procureur des Missions Etrangères

à Macao, le 15 avril 1804 :

..." Ne

voilà-t-il pas que le fameux M. Dayot, qui autrefois a demeuré ici si

longtemps au service du Roi de Cochinchine du temps que Mgr d'Adran était

encore à Đồng-nai, et qui s'en alla à cause de quelque mécontentement

qu'il eut envers le Roi, ne voilà-t-il pas, dis-je, que ce Monsieur vient

[1042] d'arriver à Tourane depuis environ dix jours ? Il est envoyé par

le gouverneur de Manille et monte la corvette espagnole appelée la Princesse

Royale. Il y vient pour une négociation bien importante, dit-on, savoir

pour une association de commerce à former entre le Roi de Cochinchine

et ledit gouverneur de Manille pour l'utilité des deux nations. Раиса

intelligenti. Il faut que le mystère de l'ambassade anglaise auprès du

Roi de Cochinchine ait été découvert par les puissances de l'Europe

; car M. Dayot porte pour nouvelle que la guerre est déjà déclarée

depuis dix mois entre la France et l'Angleterre, que toute l'Europe suit

le parti de la France et que l'Angleterre se trouve toute seule. Il porte

encore pour nouvelle que cette année on attend à Manille l'arrivée de

deux escadres, une française et l'autre espagnole. Le gouverneur de Manille

informe le Roi d'ici du dessein des Anglais d'avoir un port en Cochinchine

et lui suggère de ne pas le leur accorder. De plus, comme on craint à

Manille qu'à l'arrivée des deux dites escadres on n'y manque du riz,

M. Dayot demande à en acheter; le Roi a déjà donné la permission à

M. Dayot d'aller à Đông-nai et d'en charger son vaisseau. Il parait

que le Roi goût cette association proposée par le gouverneur de Manille.

. . . (r)

[Archives M-E, 802,

p. 1041-1042.]

[Cadière, Documents relatifs à l'époque de Gia-Long,

op.cit.,

page 58]

8)

La mort de J.M. Dayot en 1809 [rubrique (9) ci-dessus].

Dans Cadière, Documents

relatifs à l'époque de Gia-Long, op. cit, page 61, Lettre de M.

Audemar, on lit :

" XLIV.

- Lettre de M. Audemar,

De Cochinchine,

le 18 avril 1811.

Il y a à peu près

un an et demi que M. Dayot fit naufrage et se noya tout près d'ici avec

sa femme et une vingtaine d'autres personnes. Ce fut bien sa faute,

car il était tout près d'un petit port lorsque la première tempête

d'automne le surprit en mer. Cette tempête était affreuse. Ses gens voulaient

gagner le port; mais lui, insensé qu'il fut! que fit-il ? Il menaça le

sabre en main de trancher la tête à celui qui tenait le gouvernail, s'il

faisait tant que de diriger le bateau vers le port. Ainsi bientôt il fut

submergé. Sept personnes environ d'entre l'équipage purent se sauver

à la nage. Qu'il est à craindre qu'il ne soit mort comme il a vécu,

en impie ! M. de Forsans vient de mourir aussi, et il est mort en réprouvé

; au moins nous n'avons aucune conjecture pour croire qu'il ait pu sauver

son âme [Archives M-E, 801, p. i 342.J] ".

Dans une note d'Alexis

Faure [Mgr Pigneau de Béhaine... op.cit., page 201],

on lit " ...Il se noya dans le golfe du Tonkin en 1809, alors qu'il

était encore attaché au service du roi de la Cochinchine. ".

C'est faux !

D'après Madame Thụy

Khuê, J.M. Dayot ne voulait pas gagner le port, de peur qu'il n'ait pas

été pardonné, cette fois-ci, par Nguyên Anh ?

Monsieur Audemar qualifiait

sa vie comme sa mort, d'impie, et madame Thụy Khuê les qualifie d'amorales.

En 5 ans " au service

de Gia Long ", J.B. Dayot avait créé d'innombrables dégâts à son maître

Nguyên Anh.

Les mots " dégoûté

" (rubrique (8) ci-dessus) ou " écoeuré " (mot de Taboulet) s'appliquent-ils

à JM. Dayot ou à Nguyên Anh ?

9) Service rendu par

J.M. Dayot à la France (rubriques (6), (11) et (12) ci-dessus).

D'abord, à cette époque,

le Viêtnam n'était pas dépendant du Royaume de France! Ensuite, J.M.

Dayot avait utilisé les biens de l'Etat de la Cochinchine (les 2 navires

sous sa responsabilité, leurs équipages, les instruments de mesure...)

pour faire des cartes au profil de la France !

Lisons une lettre de

J.M. Dayot extraite par Maybon dans La Relation sur le Tonkin...

op.cit., pages 30, 31, 32 :

... " Pendant

leurs courses répétées tout au long des rivages annamites, non seulement

" en suivant l'armée ", mais encore au cours de leurs opérations de ravitaillement,

les frères Dayot se livrèrent à un travail qui leur fait grand honneur

: le levé des plans hydrographiques des côtes et des ports. C'est Renouard

de Sainte-Croix lui-même qui porta en France le mémoire et les cartes

de Dayot. Dans une lettre que celui-ci écrit de Macao le 15 novembre 1807,

c'est-à-dire sans doute peu de temps après que Sainte-Croix eût quitté

la ville, on peut lire ces lignes curieuses : " Mes faibles talents ne

me permettent pas d'aspirer au titre de correspondant d'un corps aussi

savant (l'Institut), mais si j'étais assez heureux pour qu'on voulût

agréer l'hommage du fruit de mes travaux, je pourrais envoyer des observations

intéressantes sur des sujets que me fournirait ce pays pour ainsi dire

inconnu et qui seraient toujours intéressants par leur objet s'ils ne

pouvaient l'être par mes faibles lumières. Au reste, mon cher de Sainte-Croix,

je suis bien persuadé d'avance des soins que vous me donnerez ; ils seront

empressés et délicats. Je vous confie le fruit d'un travail assez rude

de six années, tout ce que vous ferez sera bien fait et si les circonstances

s'opposaient à ce que votre amitié vous dictera de faire pour moi et

au

désir que j'ai d'être utile à ma patrie, rien ne pourra diminuer

ma reconnaissance ni altérer les sentiments que je vous ai voués pour

la vie. "

Sainte-Croix remit

fidèlement le dépôt dont il était chargé. Le gouvernement décida

d'offrir à

Dayot, en 1820, un cercle astronomique ; mais la récompense

vint trop tard, Dayot était mort depuis 1809. Il n'eut pas non plus la

satisfaction de voir ses cartes publiées par le Dépôt de la Marine,

en 1818, ni de connaître l'appréciation élogieuse qu'en faisait Abel

Rémusat... ".

Sous le règne de Tự

Đức (arrière-petit-fils de Nguyên Anh), l'alliance franco-espagnole

avait utilisé ces cartes que Nguyên Anh n'avait jamais vues, pour attaquer

le Viêtnam, dans les années 1858-1860. La question se pose : J.M. Dayot

avait-il prêté allégeance au Viêtnam ou à la France ? (Voir rubrique

12 ci-dessus).

Deuxième

Partie : Origines des duperies.

Nguyễn

Vĩnh-Tráng.

Eté

2017.

215

052 017 nvt*ttl*.

Portrait de Nguyên

Anh, d'après l'imagination d'un dessinateur inconnu.

[Portrait

tiré de :

https://vuthethanh.com/2017/01/08/nhin-lai-su-lieu-viet-ve-nguyen-hue-quang-trung-va-gia-long-nguyen-anh-1/]

Références bibliographiques

:

- Barrot Odilon. Recueil

général des lois, décrets, ordonnances, etc: depuis le mois de Juin

1789 jusqu'au mois d'Août 1830. Tome sixième. Editeur : A l'Administration

du Journal des Notaires et des Avocats. Rue Condé N° 10 – 1839 –

Paris.

- Barrow John. Voyage

à la Cochinchine, par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Vert,

Le Brésil et l'Ile de Java. (Traduit de l'Anglais, avec des notes

et additions par Malte-Brun). 2e Tome. Editeur Arthus-Bertrand.

Paris, 1807.

- Cadière Léopold.

Documents Relatifs à l'époque de Gia-Long, Bulletin de l'Ecole française

d'Extrême-Orient, BEFEO. Tome 12. Paris, 1912.

- Cadière Léopold,

Cosserat Henri, Salles André, Sogny Léon. Bulletin des Amis du Vieux

Huê, BAVH 1914, 1917, 1920, 1926, 1934, 1939.

- Faure Alexis.

Les Français en Cochinchine au XVIIIe Siècle : Mgr Pigneau de Béhaine

Evêque d'Adran. Pièces Justificatives. Editeur Augustin Challamel.

Paris, 1891.

- Launay Adrien,

Histoire

de la mission de Cochinchine. Documents historiques 1771-1823. Editeur

C. Douniol et Retaux, Paris, 1925, réédité par Les Indes Savantes (Missions

Etrangères de Paris). Volume 3. Paris, 2000.

- Louvet Louis-Eugène.La

Cochinchine Religieuse, tome I. Editeur Ernest Leroux. Paris, 1885.

- Maybon Charles B.

Histoire

Moderne du Pays d'Annam (1592-1820). Librairie Plon. Paris, 1919.

- Maybon Charles

B. La Relation sur le Tonkin et la Cochinchine de M. de La Bissachère,

missionnaire français (1807). Librairie ancienne Honoré Champion.

Paris, 1920.

- Monnier Marcel. Le

tour d'Asie, Cochinchine, Annam, Tonkin. Librairie Plon. Paris, 1899.

- de Montyon Jean-Baptiste.

Exposé

statistique du Tunkin, de la Cochinchine, du Camboge, du Tsiampa, du Laos

et du Lac-Tho. 2 volumes. Imprimerie de Vogel et Schulze, 18 Poland

Street. Londres, 1811.

- Murray Dian H. Prirates

Of The South China Coast 1790-1810. California, Stanford University

Press, 1987 (traduit en vietnamien par Ngô Bắc).

- Taboulet Georges.

La

Geste Française en Indochine. Editeur Adrien-Maisonneuve. Paris, 1955.

- Ðại Nam Thực

Lục Chanh Biên, 大南寔錄正編, (Chroniques Véridiques du Dai

Nam ou Annales du Dai Nam). Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, Hanoi,

(Edité par le Service des Sciences Sociales, Hanoï, rééditée pour

la 1ère fois, en 2001), 10 tomes.

- Ðại Nam Liệt

Truyện, 大南列傳, (Biographies du Dai Nam), 4 tomes. Editeur

Thuận Hóa. Huế, 1993.

- Khâm Định

Đại Nam Điển Lễ Sự Lệ, 欽定大南典禮事例, (Protocoles

impériaux du Dai Nam), 16 tomes. Editeur Thuận Hóa, Huế. 1993.

- Đào Duy Anh.

Hán Việt Từ Điển, 漢越辭典, (Dictionnaire Chinois-Vietnamien).

Editeur Trường Thi, Saigon, 3e réédition, 1957.

- Nguyễn Duy Chính,

Việt

Thanh Chiến Dịch (Campagne des Qīng au Vietnam 1788-1789). (Sur

Internet).

- Nguyễn Quốc Trị.

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và Cuộc chiến chống Đô Hộ

Pháp của nhà Nguyễn (Nguyên Van Tuong (1824-1886) et la Lutte

contre la Domination Française de la Dynastie des Nguyên), 2 volumes,

parus en 2013 à Maryland, USA.

- Phan Huy Chú. Lịch

Triều Hiến Chương Loại Chí, 歷朝憲章類誌, (Chartes de

Gouvernance à travers les Dynasties), ouvrage compilé de 1809 à 1819,

traduit par l'Institut d'Histoire, Hanoï, 1960, 5e Réédition

en 2005, tome 1.

- Sử Ký Đại

Nam Việt, (Histoire du Dai Nam Viêt - Grand Viêt du Sud). 4e

Réédition. Imprimerie de la Mission. Tân Dinh, Saigon, 1903.

- Thụy Khuê.

Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long

(Examen des mérites des Français au service de l'empereur Gia Long),

édité au mois de septembre 2015, Paris.

- Vũ Văn Kính. Đại

Tự Điển Chữ Nôm 大字典 字宁 喃 (Grand Dictionnaire de

Démotique sino-viêtnamien). Editeur Văn Nghệ, Hochiminhville, 1999.

|